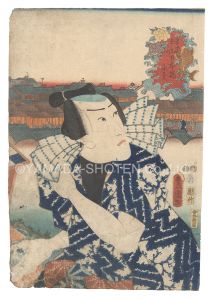

“現代の写楽” 弦屋光溪

1978年より22年間に渡り歌舞伎座で役者絵シリーズを手掛けた版画家・弦屋光溪。精緻な技術と大胆な構成の自画・自刻・自摺による木版画は、国内外で高い評価を得ています。歌舞伎座時代の役者絵から、「猫の歌舞伎」、「アルチンボルドに捧ぐ五題」、「万歳浮世絵派五姿」、最新作「万歳浮世絵派三艶」シリーズまでの木版画作品に加え、関連書籍などを合わせてご覧ください。

弦屋光溪公式ページ https://www.tsuruya-koukei.com

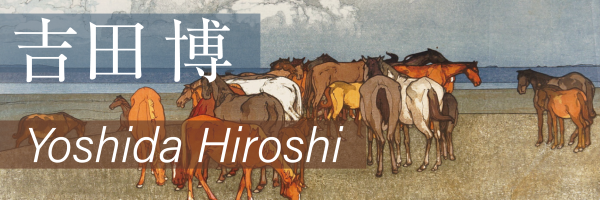

近代風景画の巨匠 吉田博

”旅情詩人” 川瀬巴水

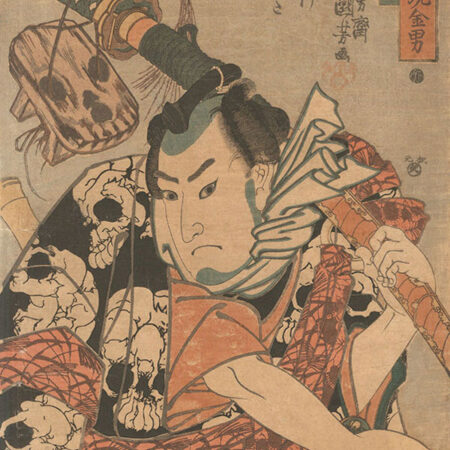

最後の浮世絵師 月岡芳年

江戸期の伝統的浮世絵に西洋の写実主義を加味し、詩情豊かな明治浮世絵を描いてみせたのが“最後の浮世絵師”と呼ばれる絵師、月岡芳年です。熟達した画技と、師である歌川国芳にも劣らない、豊かなイマジネーションにより生み出された作品は、時代を超えた高い芸術性を有しています。

新版画

創作版画

草間彌生、奈良美智から次世代まで

木版口絵

民藝

大正14年(1925)、それまで重要視されることのなかった、日々の暮らしの中で使われる日用品に美的価値を見出した柳宗悦(1889-1961)が、無名の職人たちによる工芸品を「民藝」(民衆的工芸)という新しい造語で名付けました。その翌年、日本民藝美術館設立趣意書が発表され、河井寛次郎、濱田庄司、富本憲吉らと共に、民藝品の中にある、生活に根ざした健全な美(用の美)を訴える”民藝運動”が展開されていきます。各地にある民藝品の調査、収集を通じ、急速な近代化の流れの中で失われつつあった、伝統的な手仕事の文化や技術の復興・再評価が行われる中で、日本人の生活の豊かさそのものが追求されていきました。昭和6年(1931)雑誌『工藝』が創刊され、昭和9年(1934)に日本民藝協会が発足、そして昭和11年(1936)には日本民藝館が完成し、民藝運動はその規模を拡大していきました。運動の中心的役割を担った柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司、バーナード・リーチ、芹沢銈介、棟方志功、黒田辰秋などの作品や、機関紙『工藝』をはじめとする関連書籍を集めました。

民藝運動機関誌 工藝

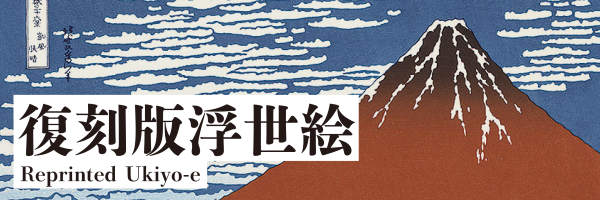

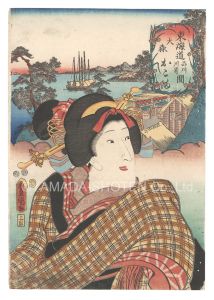

復刻版浮世絵

オリジナルの浮世絵を元に描かれた版下絵から彫師が版木を彫り、その版木(主版・色版)を使って摺師が和紙に色を摺り重ねて完成させる、江戸時代から続く伝統的な技法で制作されている木版画。機械印刷とは全く異なる、手摺木版ならではの美しい色彩と風合いを持つ完成された美術作品です。

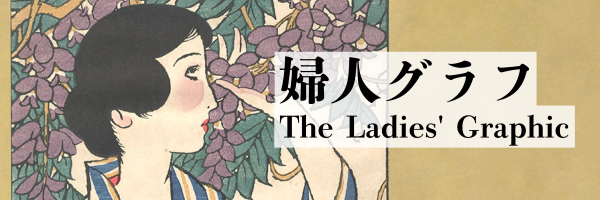

婦人グラフ

大正13年(1924)6月~昭和3年(1928)3月にかけて、国際情報社から刊行された婦人雑誌。富裕層の女性をターゲットに、国内外で流行しているファッションやニュース、華族・名家の夫人や令嬢のグラビア、小説などを掲載、さらに多色摺木版画の挿絵やカラー写真を、一冊ごとに貼り込むという贅沢な作りの雑誌でした。表紙や挿絵を竹久夢二や伊東深水、恩地孝四郎、蕗谷虹児ら当時の人気作家たちが描き、女性たちから圧倒的な支持を得たものの、その贅沢な紙面作りが災いし、創刊からわずか4年7ヶ月後の第55号を最後に廃刊となりました。作家たちの描いた作品や装幀などの芸術性は勿論、当時の時代風俗や流行などを知る資料としても評価されています。

異国から来た絵師たち / Ukiyoe artist from abroad

明治末に来日したエミール・オルリク、バーサ・ラムらが日本の伝統的な技法で木版画を制作し、大正期に版元渡邊庄三郎がフリッツ・カペラリ、エリザベス・キースらを起用して新版画を制作するなどした、異国人絵師たちの描いた錦絵風の作品群が存在します。彼らの描いた、無国籍でありながらも伝統的な錦絵の風情が感じられる、不思議な魅力を持った作品は、国内外で高い評価を得ています。主な作家にヘレン・ハイド、リリアン・ミラー、チャールズ・バートレット、ノエル・ヌエット、ポール・ジャクレーなど。

蔵書票(エクス・リブリス)

Ex Libris(エクス・リブリス)とは「誰それの蔵書から」という意味のラテン語で、書籍の見返しなどに貼られる所有者を示す小さな紙片の事です。ヨーロッパでは古くから多くの芸術家が手がけており、オディロン・ルドン最後の版画もエクス・リブリスでした。日本でも1922年に日本書票協会が設立される等して親しまれ、美術品として広く収集されています。

双六(すごろく)

すごろく(雙六、双六)は、奈良時代以前には既に渡来していたボードゲームの一種です。元々は盤の駒を対座する相手陣内へ入れる盤双六(バックギャモン)の事を指しましたが、江戸時代に仏法双六や浄土双六から発展した絵双六が流行し、双六と言えば、ほぼ絵双六の事を指すようになりました。浮世絵版画の発達とも歩調を合わせた絵双六は、名だたる絵師が手がけ、画題も多岐に渡る事から、絵画的・資料的価値が高く評価されています。江戸・明治期の木版画を中心に、児童雑誌の付録などに使われた近代の画家による双六も合わせてご覧ください。

泥絵(どろえ)

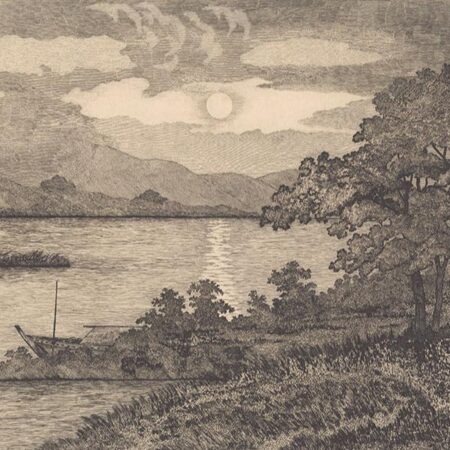

泥絵(別名:胡粉画)は、精製度の低い顔料と胡粉を混ぜた絵具(泥絵具)で描かれた不透明で重い質感からその名が付き、宝暦~天保年間(1751-1844)頃まで上方と江戸を中心に盛行しました。日本画や錦絵と異なり、洋風の構図や主題の作品が多く見られるのは、その重い質感が西洋の油絵具に見たてられているためです。一般的に泥絵は、単に泥絵具を用いた洋風構図の風景画と、舶来の覗き眼鏡を通して楽しむ眼鏡絵またはその流れを汲むもの、という二様の解釈がなされており、円山応挙が元祖の上方系の泥絵は左描きで、様々な仕掛けを施した眼鏡絵の色彩が濃いのに対して、司馬江漢が元祖の江戸系は覗き眼鏡自体の数が少なかったこともあってか、徐々に右描きの普通の風景画となっていきました。土産物として人気のあった江戸系の泥絵では、大名邸を画題としているものが多く見られます。

相撲絵

古来より神事として、競技または娯楽として日本人に親しまれてきた“相撲”は、江戸時代の浮世絵でも「相撲絵」として、人気力士の取組みや着物姿などが数多く描かれました。現在も木下大門画により、江戸時代と同じ手法で「大相撲錦絵」が制作され、人気を博しています。

木口木版

東海名所改正道中記

明治8年(1875)に三代歌川広重が手掛けた全60枚からなる東海道のシリーズ。日本橋から京都まで東海道の宿場風景に電信柱や洋装、洋傘などの西洋文化が描かれたものも多くあり、文明開化の様子がうかがえます。

豆本

「豆本」とは、文字通り掌に収まる程度の小さな本の総称です。西洋では16世紀頃に流行し、聖書や物語の豆本が盛んに作成されました。日本では江戸時代後期から。婦女子の娯楽用として作られ始め、お雛様の段飾りの中にある小さな絵本「雛本(ひいなぼん)」や、袖に入れて持ち運べる「袖珍本(しゅうちんぼん)」、「芥子本(けしぼん)」、「巾箱本(きんそうぼん)」など様々な名称の豆本が作られました。豆本の大きさについては、様々な定義がありますが、本の長辺が3インチ(76mm)以内のものを指すことが多いようです。日本では江戸時代に美濃半紙を八つ切したサイズ(約14×10cm)以下を指し、明治以降は一辺が10センチ以下のものが一般的でした。尚、一辺が1cm以下のものは欧米に合わせて「マイクロブック」と呼ばれています。日本で豆本が大きく注目されたのは、昭和28年(1953)に北海道の愛書家たちによって作られた『ゑぞまめほん』がきっかけとなり起こった空前の豆本ブームです。全国各地で豆本が刊行され、一般流通される書籍とは異なる、豆本専門の出版社が趣向を凝らした、美しくユニークな本が多く作られました。

日本大観

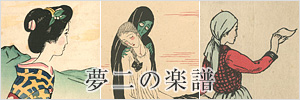

夢二の楽譜 / Yumeji's Song Sheet

美人画の名手であると同時に、モダンなセンスを持つデザイナーでもあった竹久夢二が表紙画を手掛けた楽譜を、17年間にわたって描いた代表作「セノオ楽譜」(セノオ音楽出版)を中心に。

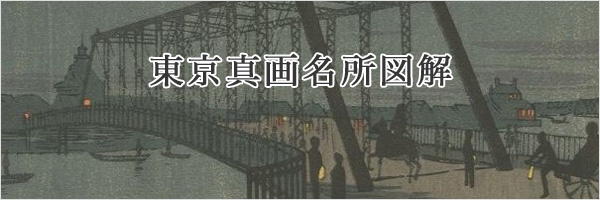

井上安治(探景) 「東京真画名所図解」

大正震災画集

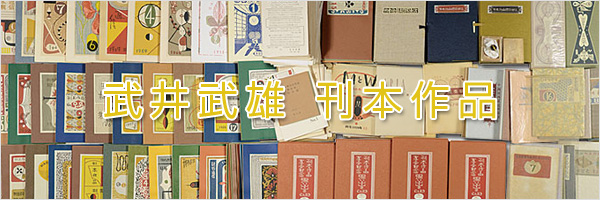

武井武雄 刊本作品

日本を代表する童画家・武井武雄(1894-1983)が、昭和10年から亡くなるまで続けたのが、私刊本の豆本頒布(刊本作品)でした。一回毎に異なる印刷様式や、新技法による絵や文字、箱などの造本技術で”本の宝石”とまで呼ばれ、半世紀にわたる武井のライフワークとして全139点が生み出されました。