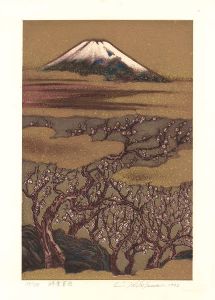

山本鼎 Yamamoto Kanae

明治15年<1882>-昭和21年<1946> 愛知県岡崎市出身

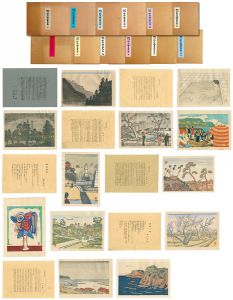

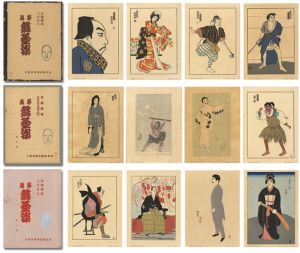

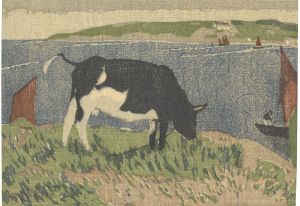

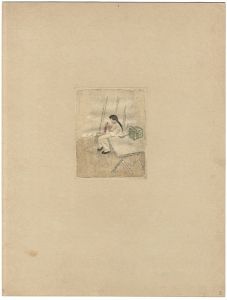

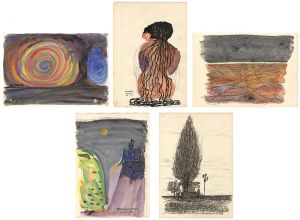

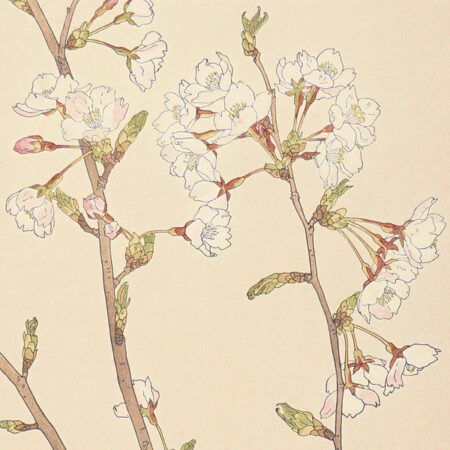

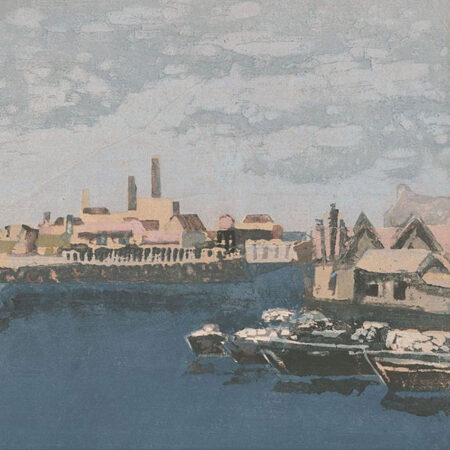

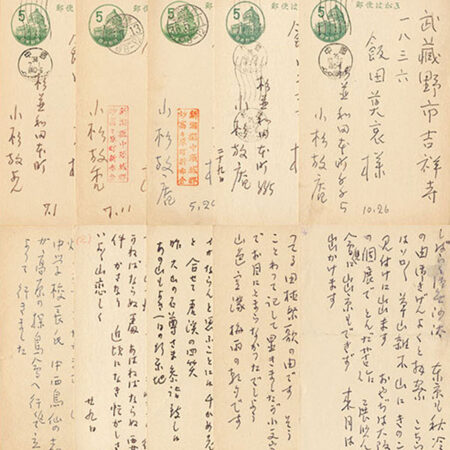

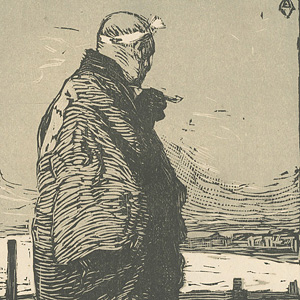

「自分が直接感じたものが尊い。そこから種々の力(仕事)が生まれて来るものでなければならない。」というリアリズムの精神を軸に活動した版画家、美術教育者。1892年に桜井暁雲に師事し、木版工房で木口木版の彫師として、他者の下絵を彫る日々を過ごしていましたが、自己表現への欲求が次第に芽生え、1902年に東京美術学校西洋科選科に入学しました。黒田清輝らに油彩を学ぶ一方で、版画にも情熱を注ぎ、1904年に与謝野鉄幹主宰の雑誌『明星』で、初の創作版画となる刀画「漁夫」を発表。卒業後1907年に石井柏亭、森田恒友らと美術文芸雑誌『方寸』を創刊し、創作版画の確立に大きな貢献を果たします。29歳の夏(1912)、失恋の傷心もあり渡仏。滞欧中、印象派の影響を大きく受けながら、自らの感性に従うというリアリズムの在り方に確信を得て豊かな油彩を描きました。1916年の帰国途中、モスクワの児童創造展覧会で、子供たちがのびのびと自由に描いた絵を見て大きな衝撃を受けます。山本は感銘を受けると同時に、日本のあまりに規律正しい臨画教育に強い疑問を持ち、帰国後は自由画教育運動を展開。

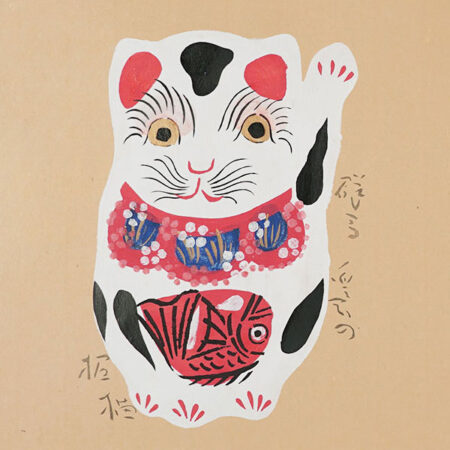

1919年に神川小学校を会場に第1回児童自由画展覧会を開催し、翌年には北原白秋らと日本自由教育協会を結成して運動の推進を図りました。自由学園の美術家主任に就任してからは、20年以上に渡り直接子供たちの指導にたりました。また、ロシアで見た農民工芸品をヒントに農民美術練習所を開設。農民生活の文化を向上させるための農民美術運動も盛んに行い、農民美術の振興に多大な貢献を果たしました。当時誰でも描きやすい画材の研究を重ねていた山本は、クレパスを考案したことでも知られています。

晩年は再び自身の絵画制作へと戻っていきますが、常に自らの信念を軸に行われた様々な活動は、日本の美術史において重要なものとして刻まれています。

1912年 渡仏。エコール・ド・ボザールに入学

1916年 モスクワにて児童創造美術展と農村工芸品展示所を見る

1917年 日本美術院同人

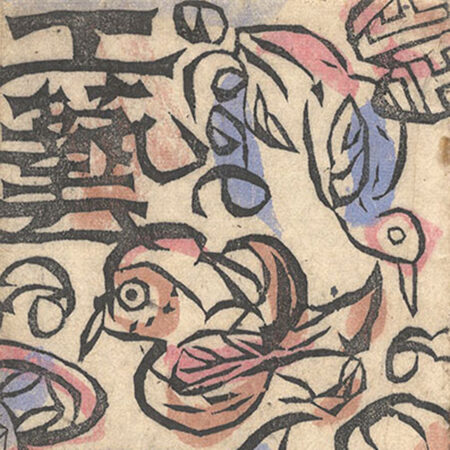

1918年 戸張孤雁らと日本創作版画協会設立

1922年 春陽会設立に参加

1931年 日本版画協会設立。副会長就任